Je ne sais pas si la loi impose à chaque propriété viticole d’avoir une carte de l’appellation dans laquelle elle se situe accrochée quelque part ou si c’est une règle tacite. Toujours est-il que le château Chêne-Vieux ne fait pas exception. Depuis probablement plus de 50 ans, elle trône fièrement dans le bureau, et il faut dire que les délimitations n’ont pas ou peu évolué depuis.

AOC ou AOP ?

Les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) sont la déclinaison française de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) européenne, qui garantit qu’un produit a été élaboré et transformé dans une zone géographique déterminée. C’est l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), qui dépend du ministère de l’Agriculture, qui est chargé en France depuis 1935 de contrôler le respect des règles qui avaient commencé à être mises en place dès la fin du XIXe siècle dans le secteur viticole. A l’époque, certains producteurs peu scrupuleux, dont les vignobles étaient touchés par des maladies ou des nuisibles – notamment le phylloxéra, faisaient venir le raisin d’autres régions trompant ainsi le consommateur. Depuis 1990, les compétences de l’INAO s’étendent au-delà du secteur viticole, à toutes les productions agricoles.

Les régions viticoles bordelaises

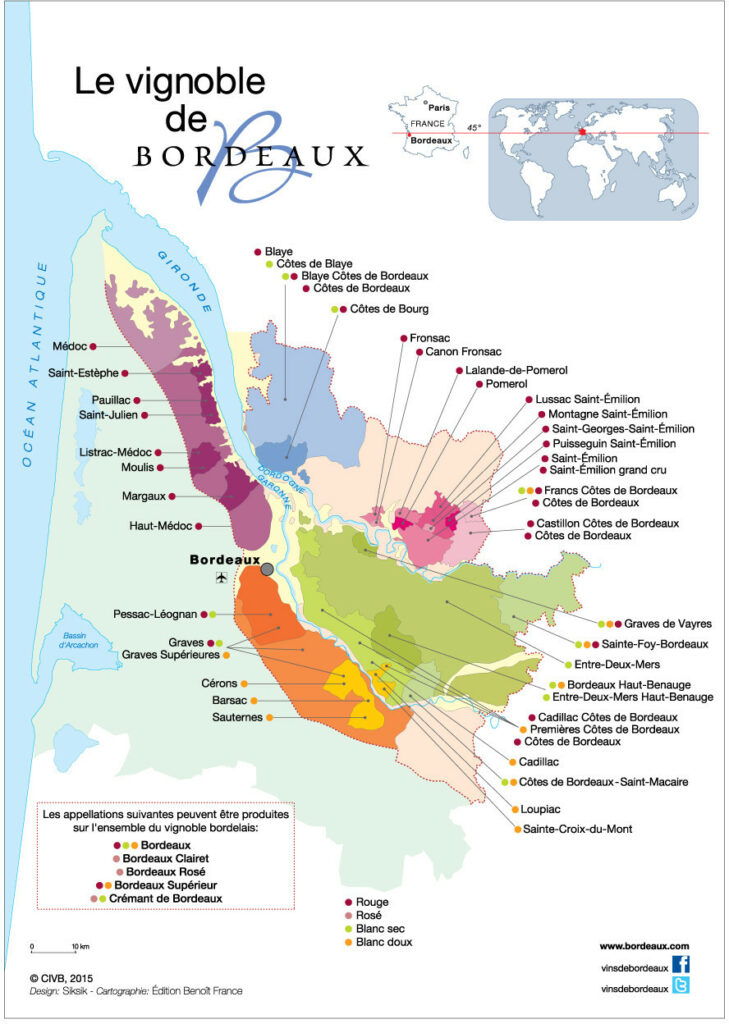

Autour de Bordeaux, la Garonne et la Dordogne, qui se jettent dans l’estuaire de la Gironde, délimitent plusieurs zones viticoles ayant chacune leurs spécificités. Les voici (entre parenthèses leurs principales appellations) :

- Sur la rive droite, au nord de la Dordogne, le Blayais (Blaye, Côtes-de-blaye, Côtes-de-bourg) et le Libournais (Saint-Émilion, Pomerol, Lalande-de-Pomerol, Puisseguin-Saint-Émilion, Fronsac…)

- Sur la rive gauche, au sud de la Garonne, Médoc (Médoc, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux…), Graves (Pessac-Léognan, Graves) et Sauternais (Sauternes, Barsac)

- Et enfin entre les deux fleuves, l’Entre-deux-Mers (Entre-deux-mers, Loupiac, Cadillac, Sainte-Croix-du-Mont…)

Un secteur géographique délimité, mais surtout un gage de qualité

Pour obtenir le droit d’apposer l’appellation sur les étiquettes, les viticulteurs doivent respecter un cahier des charges, qui est spécifique à chaque appellation et qui est gage de qualité. Quelques exemples de critères :

- Tout d’abord la zone géographique d’où provient le raisin. En effet, tous les sols et tous les climats ne se valent pas. Dans le Libournais, les sols peuvent être Graveleux (contenant des pierres, obligeant ainsi les racines des vignes à s’étendre en profondeur à la recherche de nutriments), Sableux (conservant ainsi la chaleur du soleil même après son zénith, proche des baies de raisin) ou encore argilo-calcaire (on imagine bien le soleil se refléter sur la glaise blanche et rayonner vers les baies).

- Seuls certains cépages sont autorisés, ceux qui s’expriment le mieux sur les sols de l’appellation. Pour la région bordelaise, les cépages utilisés pour le vin rouge sont le merlot (majoritaire en rive droite), le cabernet-sauvignon (majoritaire en rive gauche) et le cabernet-franc, et à la marge le carménère, le malbec et le petit-verdot.

- Des règles de viticulture (densité de plantation, règles de taille, seuils de pieds manquants…)

- Des règles de viniculture (durée d’élevage minimum, degré d’alcoolémie, règles d’assemblage…)

- Enfin il existe également des règles sur le matériel utilisé par les viticulteurs (capacité de cuverie, conditions de stockage…)

Un prochain billet sera l’occasion de décrire davantage les appellations du Libournais. D’ici là, profitez-bien du soleil printanier, qui on l’espère pour les vignes ne sera pas suivi d’un nouveau coup de froid.